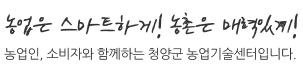

전남 순천의 홀몸어르신 공동거주시설 중 하나인 ‘비촌9988쉼터’ 할머니들이 함께 모여 과일을 먹으며 저녁 찬거리용 상추를 다듬고 있다.

머잖아 비가 시작될 요량인지, 가문 남도 들판에 모처럼 습한 해풍이 분 날. 해거름 녘 이 논 저 밭에서 흙을 털고 나온 전남 순천시 상사면 비촌리 할머니들이 모여든 곳은 동네 어귀에 있는 마을회관 겸 경로당이다.

“2년 전부텀 여그가 우덜 집이요. 할매 여섯이서 한식구로 산당께.”

“이제 집에 가믄 짭짭혀서(심심해서) 못 있어.”

함께 모여 사는 재미가 얼마나 쏠쏠한지 묻기도 전에 ‘비촌9988쉼터’ 대표인 심다익 할머니(73)와 최고 연장자인 김금순 할머니(80)가 “여그가 천국”이라며 엄지를 세운다. 동무들과 어울리던 소싯적으로 돌아가기라도 한 것처럼 여섯 할머니 모두 표정이 해맑다.

비촌9988쉼터는 순천시의 지원으로 꾸린 홀몸어르신들의 공동거주시설로, 여섯 할머니는 2015년 한식구가 됐다. 마을마다 배우자를 먼저 보내고 자식과는 따로 떨어져 사는 홀몸어르신들이 늘고 있는 가운데, 공동거주가 이 어르신들의 고독과 질병을 해결해주는 대안으로 자리 잡고 있다. 현재 농촌의 공동거주 제도는 순천 외에도 전북 김제, 경남 의령, 강원 인제, 경북 예천 등 여러 지자체들이 도입 중이다.

요즘 이 쉼터 할머니들의 하루 일과는 아침 7시께에 함께 식사를 하며 시작된다. 식사 준비와 청소는 요일별로 당번을 정해 돌아가며 하는데, 시에서 일정액의 생활비를 지원하는 데다 마을이장과 부녀회원들이 장보기나 반찬 마련을 거들어줘 불편은 전혀 없다. 이 할머니들이 자신의 집에 잠시 들르는 시간은 점심이나 저녁 나절로, 멧돼지가 집 안을 파헤쳐놓지는 않았나 확인할 때뿐이다.

“단점은 없고 장점뿐”이라는 심 할머니의 귀띔대로, 공동거주의 이점은 한두가지가 아니다. 우선 외롭지 않아서 좋다. 밤이면 10원짜리 화투판에 이런저런 수다를 섞다보니 외로움은 물론 고질병인 허리·무릎통증 정도는 너끈히 잊고 산다. 혹 아프더라도 응급실이나 자식들에게 연락해줄 사람이 있다는 것도 큰 위안거리다. 여럿이 먹으니 밥맛도 좋아 몸무게도 늘었다.

대처에 나가 있는 자식들이 좋아하는 것은 물론이다. 늘 신경 쓰이는 고령의 어머니 곁에 의지할 누군가가 있는 것만큼 마음 놓이는 일도 없기 때문이다. 자녀들 사이에서는 “공동거주가 진짜 효자”라는 얘기가 돌 정도다.

“성, 오늘 저녁은 뭣으로 할랑가?”

쉼터에도 저녁놀이 내릴 무렵, 땀을 씻고 나오는 오순엽 할머니(75)의 옷깃을 심 할머니가 붙잡는다. 더운 날 다들 들일하고 온 만큼 좀더 맛난 걸 바라는 눈치다. 이날이 당번인 오 할머니는 여섯 할머니 중에서도 손맛 좋기로 소문이 났다.

“저녁은 돼지괴기 맛나게 볶아 불랑께 상추나 다듬어놔.”

오 할머니의 말에 “아따, 존거” “오메” 쾌재를 부르는 할머니들. 상추를 뜯어온다, 과일을 내온다, 부산을 떠는 모습이 모꼬지 나선 새댁들인 양 정겹다.